भूमिगत खनन से धरती की सेहत, खेती और वन्य जीवन- सबको एक साथ संरक्षण

भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसके केंद्र में कोयला उत्पादन की बढ़ती आवश्यकता है। लेकिन, इस विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में कोयला मंत्रालय ने भूमिगत खनन (अंडरग्राउंड माइनिंग) को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। यह आधुनिक तकनीक न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का साधन है, बल्कि यह धरती की हरियाली, कृषि भूमि और वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में भी एक सशक्त कदम है।

सतह की हरियाली और खेती रहेगी जस की तस

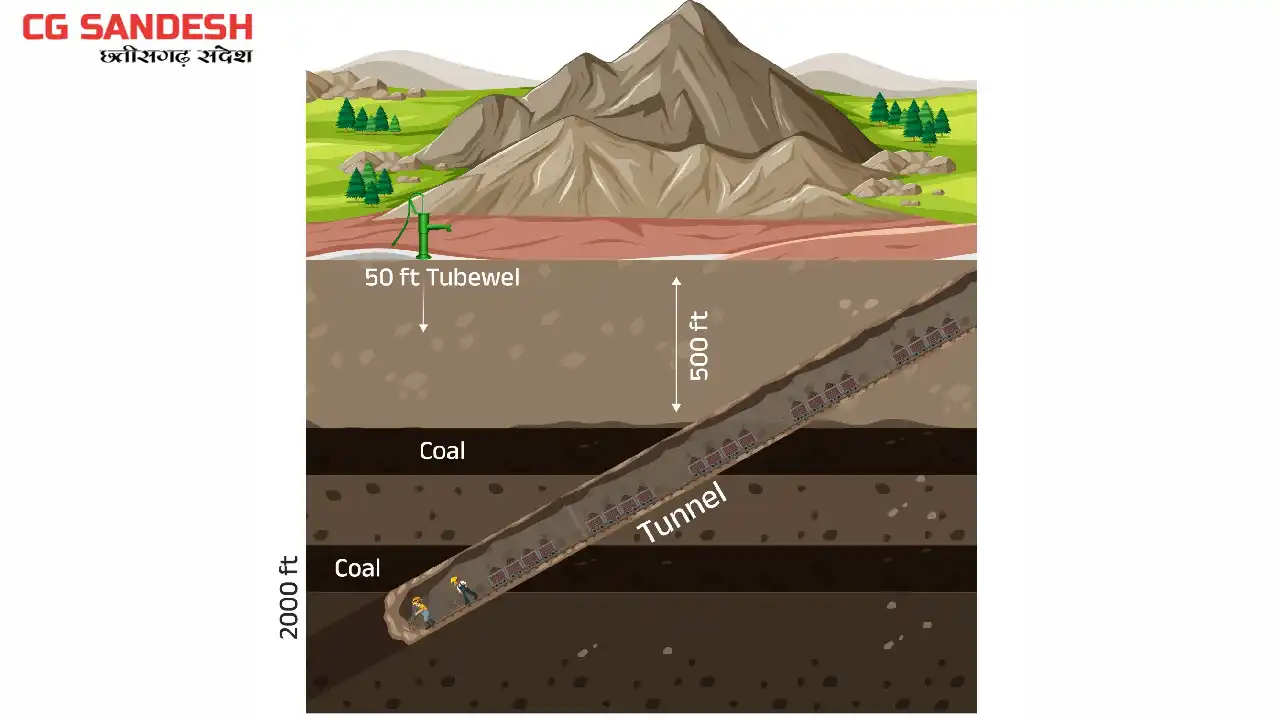

भूमिगत खनन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ज़मीन की ऊपरी सतह को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती। खनन की प्रक्रिया ज़मीन के नीचे लगभग 500 से 2000 फीट की गहराई पर होती है, जिससे ऊपर की भूमि, पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह राहत की बात है कि न तो उनके खेतों की उर्वरता पर असर पड़ेगा और न ही उनकी पारंपरिक फसलों पर कोई खतरा आएगा। महुआ, तेंदू पत्ता और अन्य वनोपज का संग्रह पहले की तरह ही जारी रह सकेगा, जिससे उनकी आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी।

पशु-पक्षियों का आवास क्षेत्र भी रहेगा अप्रभावित

खनन कार्य अक्सर वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का विषय बन जाता है, लेकिन भूमिगत खनन की प्रक्रिया तमाम अन्य खनन प्रक्रियाओं से भिन्न है। ऐसे में, यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में सतह पर भारी मशीनों या विस्फोटक गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती। इससे हाथियों, हिरणों, सियारों और पक्षियों के आवास क्षेत्र में कोई व्यवधान नहीं आता। परिणाम के रूप में, जंगलों में आवाजाही का प्राकृतिक क्रम बना रहता है और पर्यावरणीय संतुलन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

धूल और वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत

ओपन कास्ट माइनिंग की तुलना में भूमिगत खनन वायु गुणवत्ता की दृष्टि से कहीं बेहतर है। चूँकि, खनन की गतिविधियाँ ज़मीन के नीचे होती हैं, इसलिए धूल या कोल डस्ट सतह तक नहीं पहुँचता। आसपास के गाँवों और बस्तियों में धूल प्रदूषण, शोर और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आती है। इससे ग्रामीणों को न सिर्फ स्वच्छ हवा मिलती है, बल्कि आसपास के पेड़-पौधे भी बेहतर रूप से पनपते हैं। यह तकनीक उन क्षेत्रों के लिए आदर्श है, जहाँ वायु प्रदूषण पहले से ही एक गंभीर समस्या है।

जल स्रोत और मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी

भूमिगत खनन से जलस्रोतों पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में 40-50 फीट गहराई तक का भूजल उपयोग में लाया जाता है, जबकि कोयले का खनन इससे कहीं गहराई में होता है, यानि 500 फीट से भी अधिक गहराई में।

खनन के दौरान जो पानी निकलता है, उसे आधुनिक फिल्टरिंग सिस्टम से शुद्ध कर स्थानीय ग्रामवासियों के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। यह व्यवस्था जल संरक्षण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है।

साथ ही, भूमि की ऊपरी परत को किसी प्रकार की खुदाई या विस्थापन से मुक्त रखा जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है और कृषि उत्पादन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती।

सतत विकास और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की दिशा में कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि भूमिगत खनन भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र का चेहरा बदल देगा। यह न सिर्फ कोयले की माँग को पूरा करने में सहायक है, बल्कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है। इस तकनीक के माध्यम से विकास और संरक्षण दोनों साथ-साथ चल सकते हैं, जहाँ देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों, वहीं धरती का हरियाला चेहरा भी सुरक्षित रहे।

भूमिगत खनन यह साबित करता है कि विकास का रास्ता हमेशा प्रकृति से टकराव का नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल का भी हो सकता है। यही इस नई दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धि है- विकास भी, हरियाली भी।