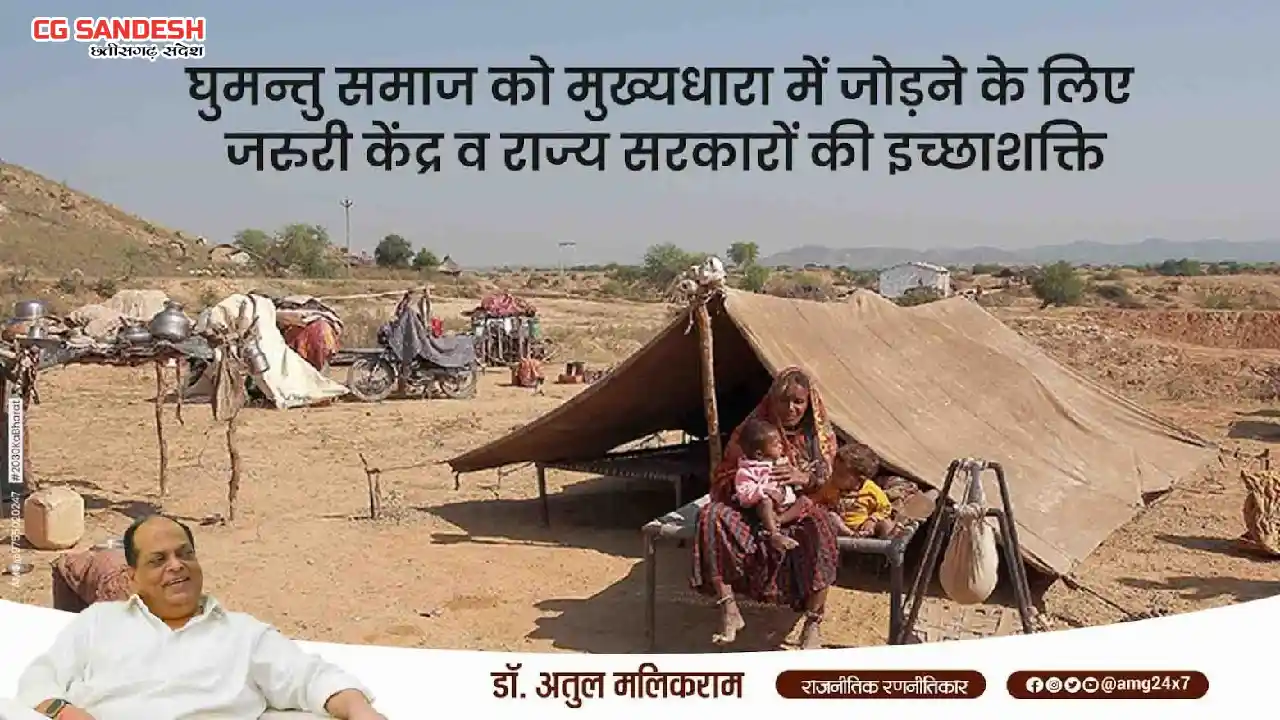

घुमन्तु समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जरुरी केंद्र व राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति - डॉ अतुल मलिकराम

भारत की सांस्कृतिक विविधता में घुमंतू समाज एक अनमोल रत्न की तरह है, जो अपनी अनूठी जीवनशैली और परंपराओं के साथ देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह समाज, दशकों से अपनी खानाबदोश प्रकृति के कारण मुख्यधारा से कटा हुआ है और आज भी मूलभूत सुविधाओं व अधिकारों से वंचित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुंच बेहद सीमित है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज हम आजादी के 80वें साल में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन घुमन्तु समाज के कल्याण व उत्थान के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाएं हैं? क्या घुमंतू समाज के उत्थान को ध्यान में रखकर उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता? क्या राष्ट्रीय स्तर के कॉमन आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनाया जा सकता? क्या उनके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर धर्मशाला जैसी अस्थायी आवास सुविधा का निर्माण नहीं किया जा सकता? ये केवल सवाल ही नहीं जवाब और सुझाव भी हैं, जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें अमल करके, देश की लगभग 10 फीसदी आबादी को मुख्यधारा में जोड़ सकती हैं।

कई राज्यों में घुमन्तु समुदाय को लेकर बोर्ड का गठन किया गया है, सबसे अधिक जनसंख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो अलग मंत्रालय भी हैं लेकिन घुमंतुओं का जीवन स्तर जस का तस है। जन्म से ही आपराधिक प्रवत्ति का घोषित कर दिए गए इस समाज के उत्थान को लेकर अब तक की सभी सरकारों ने जो कदम उठाएं हैं उसकी बानगी घुमंतुओं की वर्तमान परिस्थिति में साफ़ झलकता है। ये समुदाय, जिनमें बंजारा, गडिया लोहार जैसे अन्य कई शामिल हैं, अपनी आजीविका के लिए कई तरह के पारम्परिक व्यवसायों पर निर्भर रहता है, लेकिन आधुनिकरण और शहरीकरण ने अब उनकी आजीविका को भी खतरे में डाल दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार तो उन्हें अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार करने तक की जगह नहीं मिलती क्योंकि जिस गाँव या इलाके से वह गुजर रहे होते हैं वहां के लोग उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे में उनके साथ हमारा समाज मानवता का कितना परिचय देता होगा, समझा जा सकता है। हालाँकि यह दुखद आंकड़े ही हमें उनके बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

मेरे सुझाव में घुमंतू समाज को सामाजिक और शैक्षिक रूप से ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यह कदम उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण, और अन्य लाभों तक पहुंच प्रदान करेगा। यह न केवल उनकी गरिमा को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर भी देगा। दूसरा उपाय उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर के कॉमन आइडेंटिटी कार्ड से जोड़कर किया जा सकता है। यह कार्ड घुमंतू समाज के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कार्ड उन्हें कहीं से भी मतदान करने, राशन लेने, बच्चों को स्कूल भेजने, अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने और रोजगार के अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाना सुनिश्चित कर सकता है। कम शब्दों में समझें तो यह कार्ड उनकी पहचान को एकजुट करेगा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करेगा, चाहे वे कहीं भी हों।

इसके अलावा, राज्यों में तहसील स्तर पर धर्मशाला जैसी अस्थायी आवास सुविधा का निर्माण भी किया जा सकता है। इन स्थानों पर स्वच्छता, पेयजल, बिजली और सुरक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। यह न केवल उनके जीवन को सम्मानजनक बनाएगा, बल्कि उनकी घुमक्कड़ी प्रकृति को भी संरक्षित रखेगा।

हमें एक आदर्श समाज का उदाहरण बनते हुए यह नहीं भूलना चाहिए कि घुमंतू समाज भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत हिस्सा है। उनकी अनूठी जीवनशैली को सम्मान देते हुए, हमें उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। निश्चित तौर पर इन सुझावों को लागू कर के, घुमंतू समाज का जीवन स्तर बेहतर किया जा सकता है और भारत के समावेशी विकास के सपने को और मजबूती दी जा सकती है।