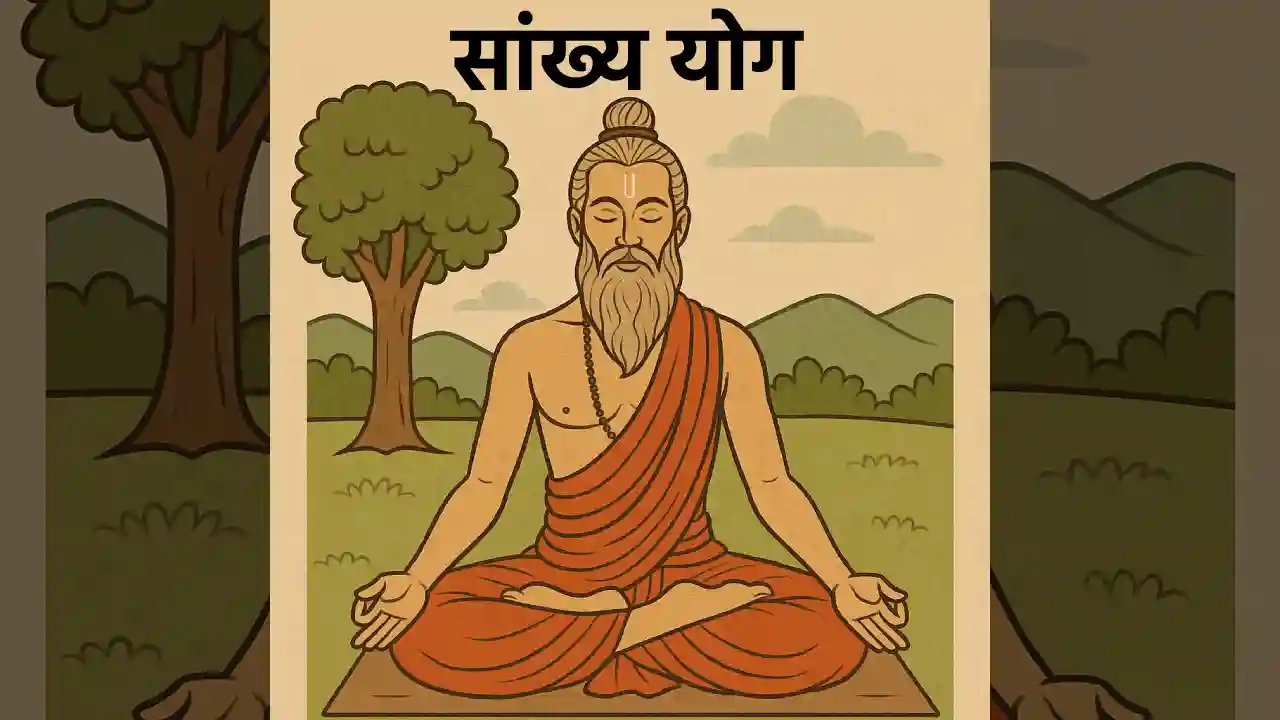

जानिए सांख्य योग में आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुःख के कारण, प्रभाव और समाधान, जो आपको मानसिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाए।

भारतीय दर्शन शास्त्र में सांख्य योग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह दर्शन मुख्य रूप से महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सांख्य दर्शन का मूल उद्देश्य है — संपूर्ण दुःखों से मुक्ति। इसके अनुसार, मनुष्य जीवन में मिलने वाले सभी दुःखों के कारण को जानना, समझना और उनका समाधान ढूँढना ही मुक्ति का मार्ग है। सांख्य योग जीवन के दुखों का गहन विश्लेषण करता है और उनके निवारण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

सांख्य योग में दुःख का स्वरूप

सांख्य दर्शन के अनुसार, दुःख का अर्थ है — किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या प्राकृतिक कष्ट जो मनुष्य के जीवन में बाधा उत्पन्न करता है। दुःख मनुष्य के अज्ञान (अविवेक) से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य प्रकृति (प्रकृति) और पुरुष (आत्मा) के भेद को नहीं समझ पाता, तब वह प्रकृति के विकारों को ही अपना मान लेता है, जिससे दुःख का जन्म होता है।

दुःख के तीन प्रमुख प्रकार (त्रिविध दुःख)

1 आध्यात्मिक दुःख (आत्मज या शरीरिक-मानसिक दुःख)

यह दुःख व्यक्ति के अपने शरीर और मन से उत्पन्न होता है।

शारीरिक रोग, मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भय, मोह आदि इसके अंतर्गत आते हैं।

उदाहरण: बुखार, हृदय रोग, डिप्रेशन, अनिद्रा, चिंता आदि।

2 आधिभौतिक दुःख (भौतिक या जीव-जंतुजनित दुःख)

यह दुःख बाह्य जीव-जंतुओं, मनुष्यों, शत्रुओं या समाज से उत्पन्न होता है।

चोरी, लूटपाट, हिंसा, दुश्मनी, सामाजिक कलह आदि इसका कारण बनते हैं।

उदाहरण: जानवरों का हमला, आपसी विवाद, दुर्घटनाएं आदि।

3 आधिदैविक दुःख (दैविक या प्राकृतिक दुःख)

यह दुःख दैवी या प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होता है।

भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, महामारी, महामारी आदि इसका स्वरूप हैं।

उदाहरण: भूकंप, आंधी-तूफान, महामारी, कोरोना वायरस जैसी आपदाएं।

सांख्य योग के अनुसार दुःख का मूल कारण

सांख्य योग के अनुसार दुःख का मुख्य कारण है:

अविवेक (अविद्या)

जब व्यक्ति प्रकृति और पुरुष (आत्मा) का भेद नहीं समझ पाता, तब उसे जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वही सत्य प्रतीत होता है।

यह अज्ञान ही समस्त दुःखों का बीज है।

प्रकृति के गुणों (सत्व, रज, तम) में लिप्त होकर मनुष्य स्वयं को प्रकृति का ही भाग मान लेता है, जिससे दुःख उत्पन्न होते हैं।

दुःख का निवारण — सांख्य दर्शन का समाधान

सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य है — कैवल्य या मोक्ष, अर्थात पूर्ण दुःख मुक्ति।

1 प्रकृति और पुरुष का विवेकज्ञान:

यह ज्ञान प्राप्त करना कि आत्मा (पुरुष) सदा शुद्ध, निरपेक्ष, निर्लिप्त और अकर्ता है।

प्रकृति के विकार आत्मा के विकार नहीं हैं।

2 विवेकख्याति (सत्य ज्ञान का विकास):

सही ज्ञान द्वारा आत्मा की शुद्धता का साक्षात्कार करना।

जब यह ज्ञान स्थिर हो जाता है, तो दुःख अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

3 निर्विकल्प समाधि:

साधक जब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध कर केवल आत्मा में स्थित हो जाता है, तब उसे परम शांति की अनुभूति होती है।

4 असंगता का भाव:

जब साधक प्रकृति के सम्पूर्ण विकारों से स्वयं को असंग मान लेता है, तब वह सुख-दुःख दोनों से परे हो जाता है।

सांख्य योग की प्रासंगिकता आज के युग में आज के युग में भी सांख्य दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में बढ़ते मानसिक तनाव, प्रतियोगिता, भौतिक लालसा, संबंधों की उलझन आदि के कारण मनुष्य भीतर से टूट रहा है। यदि व्यक्ति सांख्य योग के उपदेशों को जीवन में अपनाए और आत्मा तथा प्रकृति के भेद को समझे, तो न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है, बल्कि पूर्णत: दुःखों से मुक्त भी हो सकता है।

निष्कर्ष

सांख्य दर्शन हमें यह सिखाता है कि सभी दुःखों का कारण स्वयं प्रकृति है और आत्मा सदैव अकलुषित, अकर्ता और साक्षी है। जैसे-जैसे मनुष्य विवेक द्वारा इस भेद को समझता है, वैसे-वैसे वह दुःखमुक्त होता जाता है। अंततः कैवल्य की अवस्था में पहुँचकर वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है।